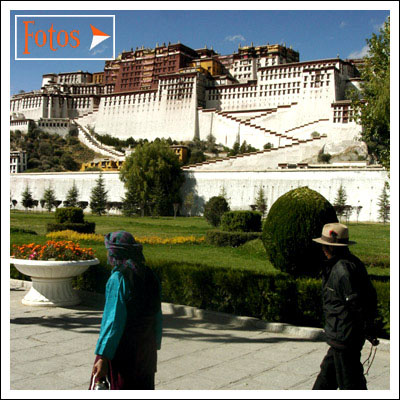

Potala - Sitz des Gottkönigs

Der Potala-Palast in Lhasa ist nicht nur Symbol der weltlichen und religiösen Macht des Dalai Lama und ein Meisterwerk tibetischer Baukunst, sondern auch zentraler Pilgerort aller buddhistischer Tibeter.

Seit 1994 auf der Liste der UNESCO Weltkulturstätten, erweisen auch die Chinesen dem Bauwerk die Ehre auf ihren 50-Yuan-Banknoten. Unter dem V.Dalai Lama wurde mit dem Bau des Palastes 1645 auf den Ruinen des alten Palastes des Yarlung-Könige begonnen. Offiziell wurde der Potala 1694 fertiggestellt, doch über viele Jahrhunderte immer wieder ausgebaut und ergänzt.

Der rote Felshügel, der sich 130 Meter über Lhasas Zentrum erhebt, trägt die 400 Meter lange und bis zu 117 Meter hohe Anlage, 130.000 Quadratmeter Grundfläche und bis zu fünf Meter dicke Mauern.

Nach den Jahren der Kulturrevolution leben im Potala heute wieder einige hundert Mönche. Der Besuch des inneren Heiligtums ist jedoch auf 60 kurze Minuten streng reglementiert und nur mit offizieller Führung erlaubt.

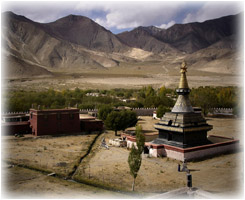

Stupa im Kloster Samye

Von vormals 6.000 haben nur 13 tibetische Klöster die Kulturrevolution in den 1960er Jahren ohne Zerstörungen überlebt. Einige der zerstörten Anlagen werden seit Mitte der 1980er Jahre wieder restauriert, Mönche und Nonnen füllen die derzeit etwa 250 Klöster wieder mit Leben.

Tibet, das Land auf dem Dach der Welt, verbotener Mythos, Leidenschaft und Sehnsucht, das seelige Himmelreich, Zankapfel chinesischer Politik. Es gibt nur wenige Länder und Regionen, von denen eine solch langanhaltende Faszination ausgeht. Es mag an der langen Isolation Tibets liegen, am Himalaya und den Mythen selber, welche die Neugier wach halten. Seit 50 Jahren erregt dazu noch die chinesische Okkupation die Gemüter. Seit dem Einmarsch der Chinesen und dem Aufeinanderprallen von Maos Kommunismus und einem von tiefen Traditionen geprägten religiös-mittelalterlichen Feudalismus haben sich das Land und seine Menschen indessen verändert. Der kulturelle Genozid der Tibeter und systematisch wachsende Einfluss der Chinesen führt seit Jahrzehnten zu ständigen Kontroversen, Beifallsbekundungen und Protesten für die Sache der Tibeter; allein politische Lösungen im Sinne Tibets fallen immer wieder spärlich aus. Den modernen Einflüssen zum Trotz versuchen die Tibeter an ihren Traditionen festzuhalten. Handys und Motorräder stehen im Wettstreit mit Buttertee und Yaks und ergänzen sich gleichzeitig.

Im Herbst 2009 brauchte ich Abstand zu Deutschland und nichts schien mir verlockender, als diesen in Zentralasien zu finden. Da sich die Einreise nach Tibet aufgrund der scharfen chinesischen Sicherheitsbestimmungen für Journalisten nicht einfach gestaltet, wählte ich den Weg über einen Reiseveranstalter und die Gewissheit, den Mythos mit einer Gruppe Tibet-Enthusiasten zu teilen.

Nach den Unruhen in Lhasa im März 2008 und 2009, wähnte ich alles im grünen Bereich. Was ich indessen nicht bedachte war das Jubiläumsjahr 2009. Doch der Mensch denkt und – die chinesische Regierung lenkt. Pünktlich zum 60.Jahrestag des Bestehens der Volksrepublik am 01.Oktober wurde Tibet gesperrt. Der rote Drache fürchtete Unruhen zum Jubiläum und ließ keine ausländischen Touristen in seine Hochgebirgsregion. Zwei Wochen lang erhielten Reisende keinen Zutritt. Ein toller Einstieg.

Das China Tibet absperren würde, verwunderte Experten indessen kaum. Die Volksrepublik beansprucht die Region als Teil des eigenen Territoriums. Die Tibeter und ihr seit 50 Jahren im Exil wohnende Dalai Lama, streben nach Autonomie. Nach eigener Aussage jedoch nicht mehr nach völliger Unabhängigkeit, wie die chinesische Regierung im Gegensatz dazu stets betont. Für die Chinesen allerdings immer noch Anlass genug, auf Meldungen und Aktivitäten zugunsten eines autonomen Tibets aggressiv zu reagieren.

Seit den Jahren des chinesischen Einmarsches in Tibet wurde vieles über das Land im Himalaya-Gebirge geschrieben. Die Zeiten eines Sven Hedin und Heinrich Harrer gehören lange der Vergangenheit an. Das verborgene Land, Shangri-La, wurde entdeckt, vermessen und vielfach beschrieben. Der Mythos, der dem Reich Jahrhunderte anheim war, änderte sich nach der Flucht des Dalai Lamas 1959. Tibet polarisiert.

Meine Recherchen begannen mit Sven Hedins Buch „Abenteuer in Tibet“ aus dem Jahre 1901. Als Europäer die verbotene Stadt Lhasa zu erreichen, war vor gut 100 Jahren ein Ding der Unmöglichkeit. Der Bericht des schwedischen Forschers über seine Reise im Transhimalaya wurde zum Standartwerk. Als 50 Jahre später Heinrich Harrer auf seiner Flucht Tibet erreichte und Freund und Lehrer des jungen Dalai Lama wurde, lernte der Österreicher ein Land kennen, wie niemand mehr nach ihm. Nach weiteren 50 Jahre machte ich mich in den Himalaya auf. Meine Reise war auf drei Wochen angesetzt, mit täglichen Terminen, sehr modern und touristisch und stand unter dem „Mythos Tibets“.

Unsere Reise wurde nur verschoben, nicht gestrichen. Unter den gegebenen Umständen ein erfreuliches Zeichen. Dem modernen Verkehrswesen geschuldet, erfolgte unsere Anreise mit dem Flugzeug über Peking, mit Zwischenstop in Chengdu, einige Tage nachdem die Grenzen wieder geöffnet wurden.

Die autonome Region Tibet erwartete uns sauerstoffarm und sonnendurchflutet. Am Flughafen wurden wir von einem jungen Tibeter traditionell mit Katas, den typischen weißen Seidenschals, begrüßt. Lobsang sollte uns in den kommenden Wochen als Führer begleiten, uns Land und Leute näher bringen und oft selber den Kopf über deutsche Ansichten schütteln.

Etwas über eine Stunde, dicht gedrängt in einem engen Kleinbus, dauerte die Fahrt vom Flughafen nach Lhasa. Zum ersten Mal überquerten wir den mäandernden Yarlung Tsangpo River, der als Brahmaputra nach fast 2.900km in den bengalischen Ganges mündet und seine Wasser zum gewaltigen Gangesdelta führt. Lhasa, das Ziel aller Pilger, Verwaltungszentrum der chinesischen Provinzialregierung und mit 3.680 Meter idealer Ort, um sich an die Höhenluft zu gewöhnen, hielt uns seine Tore offen. Abgesehen von den neugierigen Blicken der Einheimischen, Pilger und chinesischen Touristen, dem wachsamen Auge junger, chinesischer Soldaten und den aufmunternden Rufen einiger Souvenirverkäufer nahm von uns Deutschen niemand Notiz.

In den folgenden Tagen gewöhnten wir uns mehr oder weniger an die dünne Luft. Begleitet von dumpfen Kopfschmerzen und intervallartiger Atemnot, jedoch verschont von Übelkeit und schwereren Problemen, begannen wir Lhasa zu erkunden. Das Kloster Drepung – welches zu den drei Eliteklöstern des Landes zählt, der Jokhang-Tempel – das religiöse Zentrum des tibetischen Buddhismus und der Barkor, Marktplatz der Altstadt, gehörten zu den Höhepunkten. Doch waren es neben dem mächtigen Potala-Palast besonders die engen Gassen, das Treiben zwischen den zahlreichen Verkaufsstände und die unzähligen Pilger die neben der allgegenwärtigen chinesischen Militärpräsenz mein Bild der ehemals verbotenen Stadt prägten. Das ständige Geräusch sich drehender Gebetsmühlen, das sich sehnsüchtig in den Himmel bahnende om mani peme hung und der durchdringende Geruch flackender Butterkerzen begleiteten uns die ganze Zeit.

Besonders reges Treiben herrschte um Potala und Jokhang in den frühen Morgenstunden, wenn Pilger aus dem westlichen Hochland und Upa aus Zentraltibet neben Khampa mit ihren markanten roten Haarbändern ihre Kora ablegten. Die Straßen der Altstadt, um den Barkor, zeigen sich heute noch größtenteils wie vor hunderten Jahren. Die alten Gebäude wurden noch nicht, wie in anderen Städten, abgerissen. An der Stadtgrenze sieht es hingegen schon anders aus. Hier wachsen moderne, geräumige Hochhäuser in den tibetischen Himmel; werden breite Straßen und Plätze betoniert. Vor dem Jokhang Tempel wurde wie vor dem Potala ein riesiger Paradeplatz errichtet. Chinesisches Militär war überall präsent. Kleine Gruppen marschierten durch die Straßen, bewachten neuralgische Punkte und behielten von Dächern aus den Überblick. Chinas Präsenz ist die einer Besatzungsmacht. So analysierte ich das erste tibetische Gebot „Fotografier‘ keine Soldaten“. Auch wenn die jungen Wehrpflichtigen eher an einem Gespräch als an der Verhaftung neugieriger Ausländer interessiert wären: den Ärger für uns würde sich Lobsang einhandeln und im leichtesten Fall seine Lizenz verlieren.

Die große Anzahl chinesischer Einwohnern war nicht zu übersehen, auch wenn es uns als Greenhorns oft schwer fiel, Tibeter von Chinesen zu unterscheiden. Eindeutig fiel die Anzahl chinesischer Pauschaltouristen auf, die mit großen Spiegelreflexkameras jede Nasenspitze pilgernder Tibeter fotografierte. Hier waren eindeutig Originale unterwegs. Dazwischen fielen einige ausländische Touristen auf. Amerikaner, Holländer, Russen oder Deutsche, die auf ihrer Chinarundreise einen kurzen Stop in Lhasa eingelegt hatten, unter der Last der Höhe die touristischen Attraktionen besichtigten und sich wieder in die Tiefebenen zurückflogen. Ein fragwürdiges Unterfangen. Wir hörten von einigen Brasilianern, die sich seit Wochen mit Kopfschmerzen abmühten und erfuhren von einigen Kanadiern, die wieder ausgeflogen werden mussten, da sie sich ständig übergaben. Die Höhe ist nicht zu unterschätzen; doch Panik nicht notwendig.

Der heute verwaiste Potala ist für die Tibeter immer noch Symbol ihrer Traditionen. Das mächtige Bauwerk ist auf der chinesischen 50-Yuan-Banknote abgebildet. Respekt der Besatzer vor architektonischer Leistung oder politisches Kalkül? Glücklicherweise überlebte der Palast die zerstörerischen Jahre der Kulturrevolution nahezu unbeschadet. Die ehemalige Residenz des Dalai Lama ist heute zum Museum degradiert, ausgestattet mit Überwachungskameras und regimetreuen Museumspersonal. Der Eintritt ist extrem hoch und nicht für jeden Pilger erschwinglich; so dass den meisten Tibetern nur die Kora um den Palastberg bleibt. Uns blieben 66 Minuten, um einen Blick in die dunklen Zimmer und engen Gänge des weißen und roten Palastes zu werfen. Die Besuchszeit wurde gestoppt und das Fotografieren verboten. Die Museumswärter waren uns ständig im Nacken. Einige Tage später pilgerten wir zur ehemaligen Sommerresidenz des Dalai Lama. Der Norbulingka – der Edelsteingarten – wurde bereits vom VII. Dalai Lama um 1755 errichtet. Seitdem wurden Bauwerk und Park mit den vielen alten Bäumen als Sommerresidenz genutzt und stetig erweitert.

Wir blieben drei Tage in Lhasa, bevor wir zum Campen ins Hochland aufbrachen. Die erste Nacht verbrachten wir in der Nähe von Ganden, welches, 1409 gegründet, das älteste Kloster des Gelugpa-Ordens ist. Die Anlage schmiegt sich auf 4.300 Meter wie ein Amphitheater an einen steilen Berghang. Trotz des anhaltend herrlichen Wetters fielen die Temperaturen nachts bereits unter den Gefrierpunkt. Dem einzigen, dem die Kälte nichts auszumachen schien, war Karl, der sich jeden Morgen vor seinem Zelt in stoischer Gelassenheit einer ausgiebigen Morgenrasur hingab. Unsere Zelte standen meistens in der Nähe kleiner Dörfer, bewacht von struppigen Hunden, die sich ständig balgten, die ganze Nacht um unsere Zelte strichen und mit ihrem wütenden Bellen die frei umherlaufenden Yaks fernhielten.

Wir fuhren mit den Jeeps abseits der touristischen Hauptstraßen. Doch was sind schon Straßen in Tibet? Staubige Pisten, Schotterwege, selbst der von Kathmandu nach Lhasa führende Friendship-Highway wurde erst kurz vor den Olympischen Spielen 2008 fertiggestellt, einige Abschnitte sind immer noch im Bau. Wir nannten unseren Fahrer liebevoll Kamikaze, nachdem wir uns an seinen Fahrstil gewöhnt hatten und waren froh, vornweg zu fahren, da wir so dem ewigen Staub entgingen, den wir aufwirbelten. Die Landschaft blieb atemberaubend und die Luft weiterhin dünn, doch inzwischen hatten wir uns fast akklimatisiert. Von Ganden ging es flussaufwärts nach Tredum mit seinen heißen Schwefelquellen und dem Nonnenkloster; später weiter zum zerstörten Kloster Reting. Auf dem Weg zum Nam Co (See), dem größten See Tibets, rauschten wir an kleinen Siedlungen vorbei, an Bauern, die mit ihren Yaks das Feld bestellten und die Ernte einbrachten, hüllten Motorradfahrer und Pilger in unsere Staubwolken ein und überquerten den Nyenchen-Tanglha-Gebirgszug, dessen höchster Gipfel bis auf 7.127 Meter emporragt.

Die Spannungen in der Gruppe entluden sich zum ersten Mal am Nam Co, als Uneinigkeit über den weiteren Reiseverlauf herrschte. Später konnten wir uns einigen, dass ein Teil zum Mt.Everest Basecamp aufbrechen, während die anderen vorausfahren und in Zhangmu auf uns warten sollten.

Auf unserer Route vom Nam Co nach Gyantse gönnten wir uns nochmal zwei Tage Pause in Lhasa und fuhren von dort weiter zum Kloster Samye. Das älteste buddhistische Kloster des Landes erreichten wir nach einstündiger Bootsfahrt über den Yarlung Tsangpo. Ein Sandsturm verhinderte unsere Rückreise über den Fluss. Es kostete einige Überredungskunst, die Nerven unserer Reiseführer und einige Flaschen Lhasa-Bier, bevor wir uns im Kloster einen Bus charterten und auf der diesseitigen Flussseite Richtung Tsetang fuhren. Die Stadt erreichten wir glücklicherweise im Dunkeln, was uns den Anblick moderner chinesischer Baukunst ersparte. Am nächsten Tag fuhren wir über den 4.794 Meter hoch gelegenen Kampa La (Pass) zum blauschimmernden Yamdrok Co, dem Skorpionsee, und weiter zum 4.960 Meter hohen Karo La. Inzwischen lagen die Nerven wieder blank. Die Landschaft litt so sehr wie unsere Lebensfreude unter der Fahrweise unseres Fahrers. Dem schien es nichts auszumachen, ständig enge Kurven zu schneiden, dicht neben steil abfallenden Schluchten zu fahren und beharrlich auf entgegenkommende Viehherden und Menschen zuzuhalten, bis diese dem PS-stärkeren Wahnsinn ausweichen mussten. Wir revoltierten, wollten „unseren“ Kamikaze wieder, den wir in Lhasa zurück lassen mussten, wollten kein Kloster mehr sehen, keinen ranzigen Buttergeruch mehr riechen und fanden die dünne Luft zu dünn. Selbst das Bier wollte nicht mehr schmecken. Das Gebot „Schone die Nerven Deines Reiseleiter“ galt in diesem Moment nicht für uns.

Kloster Samye

Am Habori Berg, 38 Kilometer von Zedang entfernt, ist die 775 gegründete und als Mandala angelegte Klosteranlage das älteste buddhistische Kloster des Landes. Mit einem Boot gelangten wir über den Yarlung Tsangpo Fluss. Später sollte ein Sandsturm die Rückfahrt komplizierter werden lassen.

Gegenverkehr - Yaks

Der Mythos findet neben vielen anderen auch seinen Vertreter im Yak. Wichtigstes Transporttier der Nomaden, Zug- und Lasttier, Fleisch- und Grundlieferant für den unvermeidlichen Buttertee sind die widerstandsfähigen Tiere nicht aus dem Tibetbild wegzudenken.

Mönche am Barkor

Der Barkor, Marktplatz der Altstadt von Lhasa, zieht sich um den Jokhang Tempel. Die Pilger umrunden das Heiligtum dreimal. Die Eckpfeiler dieser Umrundung sind an ihrem bunten Fahnenschmuck und den weißen Seidentüchern weithin zu erkennen.

Spaziergang in Tibet

Die Kora um das Kloster Ganden zieht sich atemberaubend um den Berggipfel herum. Weit reicht der Blick ins Tal. Hier oben, direkt bei den Göttern, finden wir auch den ersten Platz der Himmelsbestattungen.

Flussfahrt im Himalaya

Entlang des mächtigen Yarlong Tsangpo, der sich später als Brahmaputra in den Ganges ergießt, wachsen Pappeln, Weiden und Erlen in die dünne Hochgebirgsluft. Um dem ständigen Bodenabtrag und der einhergehenden Wüstenbildung entgegenzuwirken, werden die Flussufer mühsam aufgeforstet.

Einkaufen auf asiatisch

"Feilsche gekonnt, aber nicht aggresiv". Auf den Märkten oder in privaten Läden ist der Preis Verhandlungssache und sollte mit beiderseitigem freudigen Interesse betrieben werden. Glücklicherweise werden ausländische Reisende nicht ständig genötigt und man kann sich auch ohne Druck dem Markttreiben hingeben.